研究内容RESEARCH

Department of Physical Therapy Science, Medical and Dental Sciences

(修士課程)保健学専攻 理学療法学分野

Department of Physical Therapy Science, Health Sciences

関節拘縮の発生メカニズムの解明とリハビリテーションの効果に関する研究

関節拘縮(以下,拘縮)は長期間の安静臥床や痛み,麻痺などに伴う関節の不動化によって惹起され,リハビリテーション対象者の日常生活動作に多大な悪影響をおよぼす.しかし,このような現状にあるにも関わらず,これまで拘縮の発生メカニズムについてはほとんど検索が進められてこなかった.そこで,本研究室では不動状態に曝されたラットの皮膚や骨格筋,関節包といった関節周囲の軟部組織に着目し,これらの変化と拘縮の発生状況との関連性を検討してきた.

(1)皮膚の変化に由来した拘縮(皮膚性拘縮)

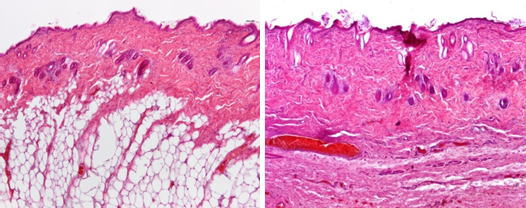

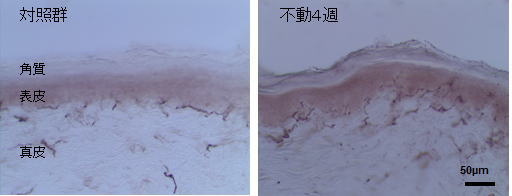

不動による皮膚の変化については先行研究を概観してもほとんど報告されていない.しかし,本研究室の検索結果では,皮膚が不動で惹起される拘縮の責任病巣の一端を担うことが明らかとなっており,不動に伴う皮膚の変化についても検討を進めている.その結果,不動化モデルラットの皮膚では真皮から皮下組織にかけて線維性結合組織の過剰増生,すなわち線維化が発生することが明らかとなり,この変化が皮膚性拘縮の発生メカニズムに関与していると推察している.

不動に伴う皮膚の変化

|

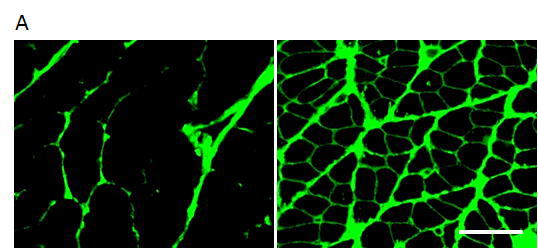

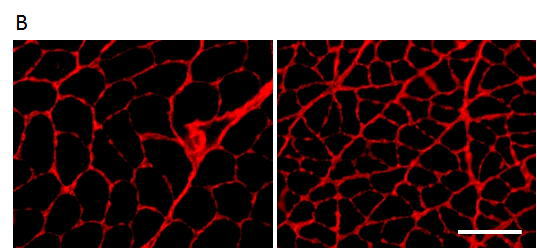

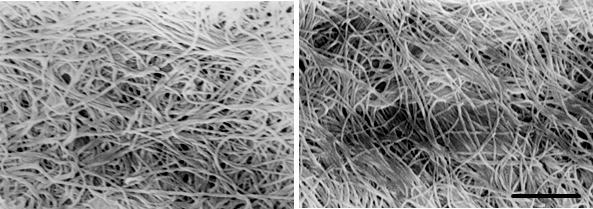

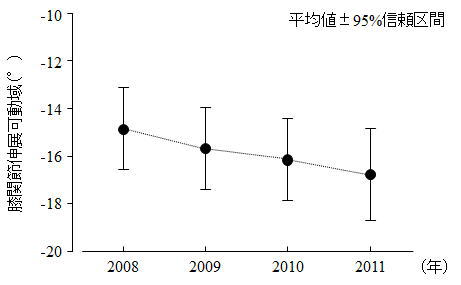

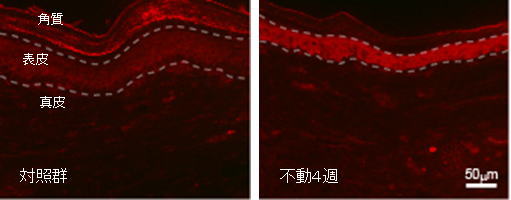

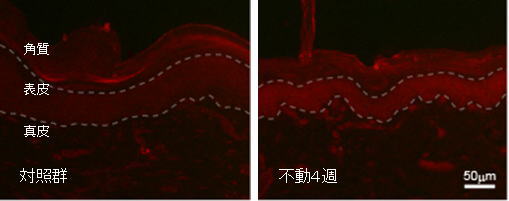

本研究室では拘縮の発生初期段階において責任病巣の中心が骨格筋にあり,中でも,筋膜の主要な構成成分であるコラーゲンの変化が筋性拘縮の発生メカニズムに関与していることを報告してきた.具体的には,不動化モデルラットのヒラメ筋において①筋膜のタイプⅠ・Ⅲコラーゲンの過剰増生に基づく線維化の発生や②筋内膜を構成するコラーゲン線維網の配列変化などが認められており,これらの変化が筋性拘縮の発生に影響をおよぼしていると考えられる.

不動に伴う筋膜のタイプⅠ・Ⅲコラーゲンの変化

不動に伴う筋内膜コラーゲン線維網の配列変化

|

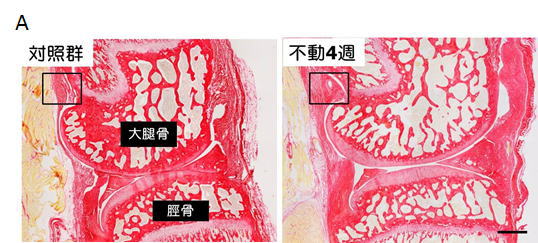

関節運動における組織抵抗寄与率をみると,関節包は骨格筋に次ぐ大きさであり,このことからも拘縮の責任病巣として重要な組織であることが窺われる.そこで,本研究室では不動化モデルラットの関節包を対象に組織学的検索を行った.結果,不動によって後方関節包の滑膜下層には線維化が発生し,併せて,関節包自体も肥厚することが明らかとなった.そして,このような不動に伴う関節包の変化が関節性拘縮の発生に関与している可能性が示唆されている.

不動に伴う後方関節包の変化

|

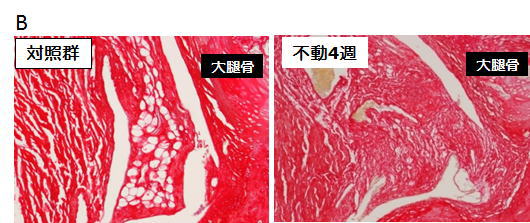

関節可動域制限に対するストレッチングと超音波の効果 |

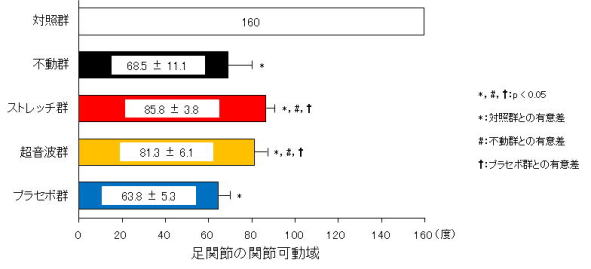

さらに,本研究室では拘縮の動物実験のみならず臨床研究にも注力しており,最近では療養型病院である青梅慶友病院と提携しながら「人生の最晩年を生きる患者への拘縮対策」についても検討を重ねている.その取組みの一環として,青梅慶友病院に在院していた236名(平均年齢:90.4±6.9歳)を対象にチームアプローチを実施し,対象者の膝関節伸展可動域の経年変化からその効果検証を行っている.なお,チームアプローチとして理学療法士や作業療法士は運動プログラムのみを,看護師や介護職員は膝関節の他動的な関節運動を実施している.その結果,対象者の膝関節伸展可動域は3年間で平均1.9°の減少にとどまっており,前述のチームアプローチが膝関節伸展可動域の維持に効果的であったと推察される.

2008年から2011年までの膝関節伸展可動域の経年変化 福田卓民, 他. 地域リハビリテーション 8: 551-554, 2013.より改変引用 |

(文責 本田)

不活動が原因で起こる痛みの発生メカニズムの解明に関する研究

運動器に由来する痛みはリハビリテーションの対象者の多くに認められ,痛みが慢性化することも少なくない.これまで慢性痛の発生メカニズムのキーファクターと考えられてきたのは神経損傷であるが,対象者の中には明らかな神経損傷がない,あるいは治癒していると思われる時期にも関わらず痛みが慢性的に持続することがある.近年では,このような慢性痛の発生要因の一つに不活動の影響があるのではないかと考えられている.不活動によって発生する痛みの病態基盤には末梢ならびに中枢神経系の可塑的変化が存在することが示唆されている(Hamaue Y et al., J Physiol Sci, 2013).しかし,これまでのところ詳細な痛みの発生メカニズムについては不明な点が多く,当研究室では不活動が原因で起こる痛みの発生メカニズムの解明を目標に研究を進めている.

機械的刺激に対する痛み反応の評価 (von Frey test) |

熱刺激に対する痛み反応の評価 |

筋への圧刺激に対する痛み反応の評価 (Randall-Selitto test ) |

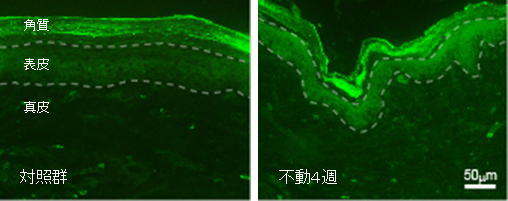

中でも,皮膚や筋組織といった末梢組織の変化に注目しており,これまでにラット足関節不動モデルの皮膚では,角質の乱れや表皮の菲薄化といった廃用性変化が観察されている(Nakano J et al., Physiol Res, 2012).また,皮膚に分布する末梢神経密度の増加や表皮の構成細胞であるケラチノサイト由来の神経成長因子(NGF)増加を認めている.その他,侵害刺激の受容に関与する受容体であるTRPV1やP2X3のケラチノサイトにおける発現が増強していることも明らかとなっている(Sekino Y et al.: Eur J Pain, 2013).これらの変化は,皮膚組織が生体内外の刺激を過剰に受容する状態を意味していると推察される

末梢神経密度の増加 |

ケラチノサイトにおけるTRPV1の発現増強 |

ケラチノサイトにおけるNGFの発現増強 |

ケラチノサイトにおけるP2X3の発現増強 |

先行研究やこれまでの知見から,不活動が痛みに関与することは明らかであり,当研究室では慢性痛の発生予防の視点に立ったリハビリテーションプログラムの開発を目指した基礎研究も行っている.とくに,感覚刺激や運動刺激といった臨床場面で汎用性のある刺激媒体を用いた介入効果について検討しており,ともに慢性痛への発展を抑制する効果が明らかになってきている.

先行研究やこれまでの知見から,不活動が痛みに関与することは明らかであり,当研究室では慢性痛の発生予防の視点に立ったリハビリテーションプログラムの開発を目指した基礎研究も行っている.とくに,感覚刺激や運動刺激といった臨床場面で汎用性のある刺激媒体を用いた介入効果について検討しており,ともに慢性痛への発展を抑制する効果が明らかになってきている.

(文責 関野)

筋萎縮に対する効果的なリハビリテーションの開発に関する研究

身体活動の低下によって生じる廃用性筋萎縮に対しては,筋力増強トレーニングが有効な方法であることはいうまでもないが,実際の臨床では,様々な要因により積極的な筋力増強トレーニングを実施できず,筋力増強効果が十分に得られないケースも多い.この課題に対し,近年,温熱負荷が廃用性筋萎縮の進行抑制に効果的とした基礎データが数多く報告されており,温熱療法の新たな効果が着目されており,我々も,この点に関して検討してきた(片岡英樹・他:理学療法学31:331-336,2004;渡部由香・他:理学療法学33:355-362,2006).しかし,実際の臨床を考慮すると,温熱負荷のみでは廃用性筋萎縮の進行抑制には不十分であり,運動負荷との併用が不可欠であると考えられる.

一方,他の先行研究では温熱負荷と筋収縮運動の併用による筋肥大効果についても検討されている.具体的には,健常成人の上腕二頭筋に筋肥大をもたらさない軽運動と局所的な温熱負荷を併用すると,軽運動のみでは得られない筋肥大や筋力増強効果が認められることが報告されている(Goto

K, et al.:Jpn J Aerospace Environ Med 44: 13-18, 2007).ただ,Frierらはラットの全身に温熱負荷を行い,足底筋にHSP70を発現させた後,代償性筋肥大が惹起される条件に曝すと,筋肥大が抑制されたことを報告している(Frier

BC, et al.: Cell Stress & Chaperones 12:132?141, 2007).これらの先行研究を参考にすると,温熱負荷と筋収縮運動の併用効果は筋収縮運動の強度により異なり,筋収縮運動は,高強度よりも低強度の方が効果が高い可能性が示唆される.

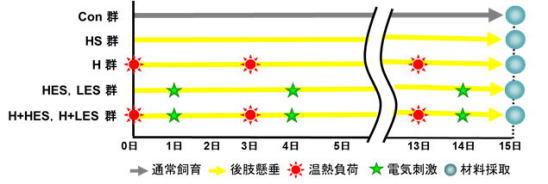

この点について,ラットを用いて基礎的に検討した.ラットを対照群と後肢懸垂法を2週間実施する実験群に振り分け,実験群はさらにHSのみを行うHS群とHSの過程で温熱負荷のみを行うH群,高強度の筋収縮運動を行うHES群,温熱負荷と高強度の筋収縮運動を行うH+HES群,低強度の筋収縮運動を行うLES群,温熱負荷と低強度の筋収縮運動を行うH+LES群に分けた.温熱負荷は約42度の温水に後肢を60分間浸漬する方法で行った.筋収縮運動は下腿三頭筋に周波数50Hz,パルス幅250μecの条件の経皮的電気刺激を負荷することで実施した.そして,高強度の筋収縮運動は刺激強度4mA,低強度のそれは刺激強度2mAとし,各々20分間実施した.実験終了後は両側腓腹筋内側頭を採取し,筋線維直径とHSP72含有量を算出した.

実験プロトコル |

|

温熱負荷の方法 |

筋収縮運動の方法 |

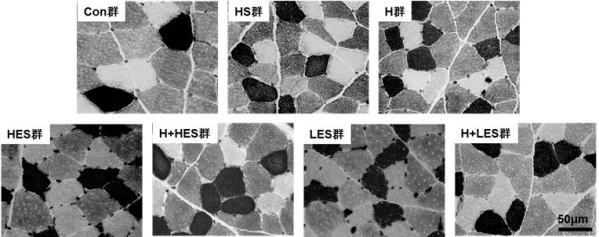

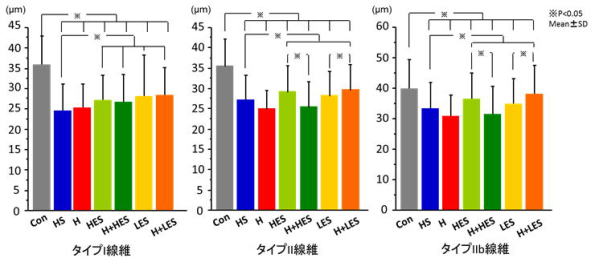

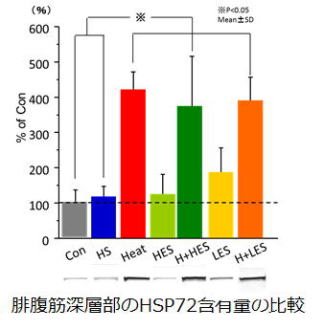

結果,深層部のタイプI線維は温熱負荷の併用の有無に関わらず,高強度ならびに低強度の筋収縮運動により筋線維萎縮の進行抑制効果が認められた.一方,深層部のタイプIIa・IIb線維は,温熱負荷を併用すると高強度の筋収縮運動では筋線維萎縮の進行抑制効果が認められなかったが,低強度の筋収縮運動では認められた.HSP72含有量は,深層部,浅層部ともに温熱負荷を施した群は温熱負荷を施していない群に比べ有意に高値を示した.したがって,温熱負荷と低強度の筋収縮運動を併用すると,すべての筋線維タイプにおいて筋線維萎縮の進行抑制が可能であり,温熱負荷と高強度の筋収縮運動を併用するよりも廃用性筋萎縮の進行抑制効果が高いことが示され,このメカニズムには温熱負荷により誘導されるHSP72に加え他の要因が関与しているものと考えられる.

腓腹筋深層部のATPase(pH4.3)染色像

腓腹筋深層部の平均筋線維直径の比較

|

温熱負荷の併用により低強度の筋収縮運動でも廃用性筋萎縮の進行抑制効果が得られるという結果は,高齢者や安静臥床中の患者など,高強度の筋力トレーニングが困難な症例にも適応が可能であることを示しており,臨床応用にむけた基礎データのひとつとして非常に意義あるものと考える.

温熱負荷の併用により低強度の筋収縮運動でも廃用性筋萎縮の進行抑制効果が得られるという結果は,高齢者や安静臥床中の患者など,高強度の筋力トレーニングが困難な症例にも適応が可能であることを示しており,臨床応用にむけた基礎データのひとつとして非常に意義あるものと考える.その他,廃用性筋萎縮に対するレーザーエネルギーや超音波エネルギーの影響についても検討し,いくつかの見解を得ている.レーザーエネルギーの廃用性筋萎縮に対する効果としては,廃用性筋萎縮の回復過程でレーザー照射を行うと筋線維萎縮の回復が促進され,このメカニズムには筋衛星細胞と血管新生が関与することを報告した(Nakano J, et al.: Exp Physiol 94:1005-1015,2009).また,超音波エネルギーの廃用性筋萎縮に対する効果として,持続照射(Sakamoto J,et al.: J Phys Ther Sci 24: 443-447, 2012)ならびに間歇照射(Okamoto Y, et al.: Ultrasound Med Biol 2014 in press)による筋線維萎縮の進行抑制効果についても報告し,照射条件によりメカニズムが異なるという見解も得ている.

炎症が原因で起こる痛みに対するリハビリテーションの効果検証に関する研究

運動機能障害のリハビリテーションにおいて目にすることの多い急性痛は,外傷および手術などによる組織損傷や関節炎の発生直後にみられ,その原因となるのは炎症である.アイシングなどによって早期に炎症を沈静化させ,痛みを長引かせないように努めるのが一般的であるが,当研究室においても検証している通り,患部の必要以上の安静,すなわち不活動の惹起は慢性痛の危険因子として挙げられている.つまり,急性痛に対するリハビリテーションにおいても「動かす」ことがその後の慢性痛発生に影響すると仮説できる.当研究室では,ラットの膝関節に起炎剤を注入する方法で膝関節炎モデルを作成し,関節炎発生直後からの運動介入が患部の炎症症状を示す膝関節の腫脹や膝関節の圧痛閾値ならびに遠隔部である足部の機械的刺激に対する痛覚閾値におよぼす影響を検証している.

膝関節炎モデル作成 |

起炎剤投与後の膝関節 |

膝関節の腫脹の評価 |

|

膝関節の圧痛閾値の評価 |

遠隔部の痛覚閾値の評価 |

||

CPM実施中の様子 |

筋収縮運動実施中の様子 |

(文責 近藤)

運動器疾患患者の痛みに関する研究

(1)股関節疾患患者の痛みに関する臨床研究

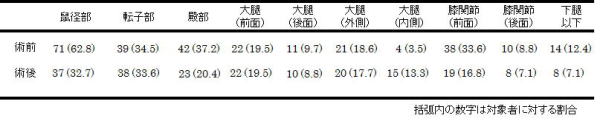

股関節疾患患者の痛みは,患部である股関節周囲を中心に膝関節周囲や下腿など広範にわたり,膝部以下の痛みは股関節を起源とした関連痛といわれているが,臨床上,関節形成術後(術後)も遠隔部に残存する関連痛とは考えられない痛みを経験することがある.そこで,関節形成術前後の股関節疾患患者の痛みの実態と歩行におよぼすについて調査したところ,関節形成術前(術前)に存在した膝部以下の痛みが術後も残存する症例の存在が明らかになり,このような症例では股関節起源の関連痛とは異なる原因で痛みが発生していた可能性が考えられる.また,術前の膝部以下の痛みは,関節形成術後の杖歩行獲得の阻害因子になることが明らかになっている.(Morimoto Y. et al.: J Phys Ther Sci, 23 (3), 535-538, 2011;石井 瞬・他: 慢性疼痛,31巻1号,85-89,2012;Sakamoto J. et al.: J Phys Ther Sci, 26 (2), 203-208, 2014)

股関節疾患患者における動作時の痛みの発生頻度  術前の痛み発生部位

|

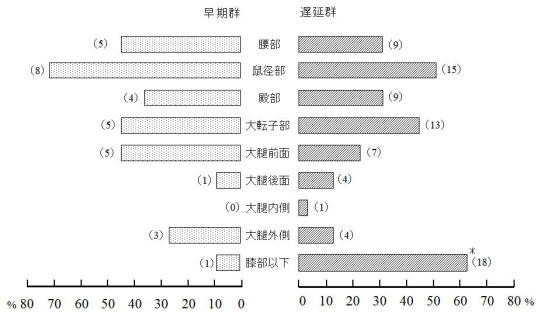

大腿骨近位部骨折(近位部骨折)術後の患者では,痛みの残存や患部以外の痛みの存在が術後リハビリテーションの遅延・阻害因子となることを経験するが,近部骨折患者の術後の痛みの実態やADL・歩行におよぼす影響については明らかでなく,この点について調査・検討した.その結果,歩行時の痛みは術後に残存しやすく,この痛みは大腿外側や膝関節以下といった股関節の遠隔部に高頻度に認められ,股関節の損傷にともなう関連痛に起因した痛みの可能性が示唆されている.また,痛みの発生状況に術式は影響をおよぼさないこと,歩行自立度には痛みの強度が影響することが示唆されている.(西川正悟・他: PAIN REHABILITATION 2(2): 31-31, 2012)

(3)脊椎圧迫骨折患者の痛みに関する臨床研究

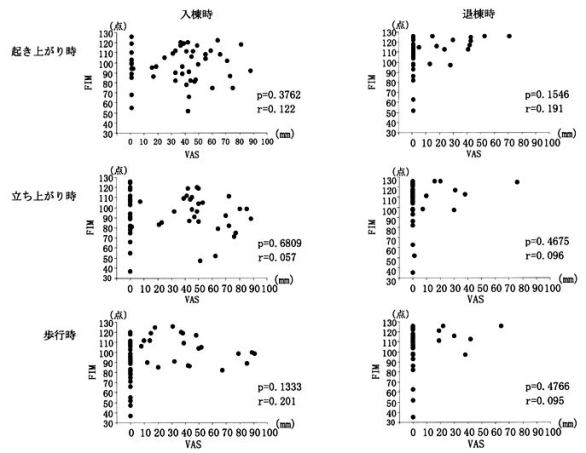

脊椎圧迫骨折(vertebral compression fracture; VFC)患者では腰背部痛が主訴であるが,痛みの訴えと画像所見の結果が一致しないことが多く,また,腰背部痛がADLにおよぼす影響については明らかになっていない.そこで,新鮮VFC患者を対象に,痛みの発生状況を調査するとともに,痛みと椎体圧潰の進行や骨折椎体数との関連ならびにADL能力に与える影響について調査を行った.その結果,発症早期においては,起き上がり動作時に痛みを訴えることが多いが,これは時間経過にともない軽減することから急性痛に類すると思われる.ただ,一部の症例では残存しており,慢性痛の病態を呈する可能性も否定できない.一方,圧潰進行率や骨折椎体数は動作時痛の痛みの強度と関連がないことが明らかになり,加えて,動作時の痛みの強度はADL能力に影響をおよぼさないことも明らかになっている(下図).つまり,VFC患者においては,痛みに固執することなくADL能力を向上させるようなリハビリテーションプログラが重要といえる.(渋谷美帆子・他: PAIN REHABILITATION 3(1): 2-8, 2013)

回復期病棟入棟時・退棟時の各動作時痛の強度(VAS)とADL(FIM)の関連性

|

(文責 坂本)

バナ